Am Freitag wollten wir in Kappeln bleiben, so dass ich Zeit hatte, mal nach der Stopfbuchse zu gucke. Denn: seit der Überführung von Holland habe ich Wasser in der Bilge. Nicht viel, aber mit mit den Betriebsstunden zunehmend. Das Wasser war bräunlich und fettig, und die Spur zog sich zur Welle hin. Folglich war die Stopfbuchse der Hauptverdächtige, und ich wollte sie abdichten.

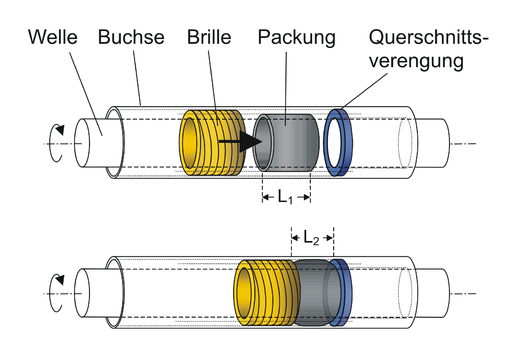

Für Nicht-Maschinisten: Der Motor treibt den Propeller über eine Welle an. Der Motor ist im Schiff, der Propeller draußen. Folglich muss die Welle irgendwo von innen nach außen geführt werden. Und damit an dieser Schnittstelle kein Wasser in das Schiff kommt, muss die Welle abgedichtet werden. Nur kann man eine drehende Welle nicht einfach mit einer normalen Dichtung abdichten. Schlaue Ingenieure haben sich vor langer Zeit die Konstruktion der Stopfbuchse zur Lösung dieses Problems ausgedacht.

Vereinfacht gesagt ist die Stopfbuchse ein Hohlraum um die Welle, in dem ein pressbares Dichtungsmaterial eingesetzt ist. Die Stopfbuchse kann mit der Brille weiter oder enger gemacht werden, je nachdem, wie stark das Material (die sogenannte „Packung“) an die Welle gepresst werden und damit abdichten soll. Wenn zu wenig Druck da ist, kommt zu viel Wasser in das Schiff. Mit zu viel Druck dagegen wird die Konstruktion durch Reibung zu warm und kann im extremen Fall sogar zu großen Schäden an der Welle führen.

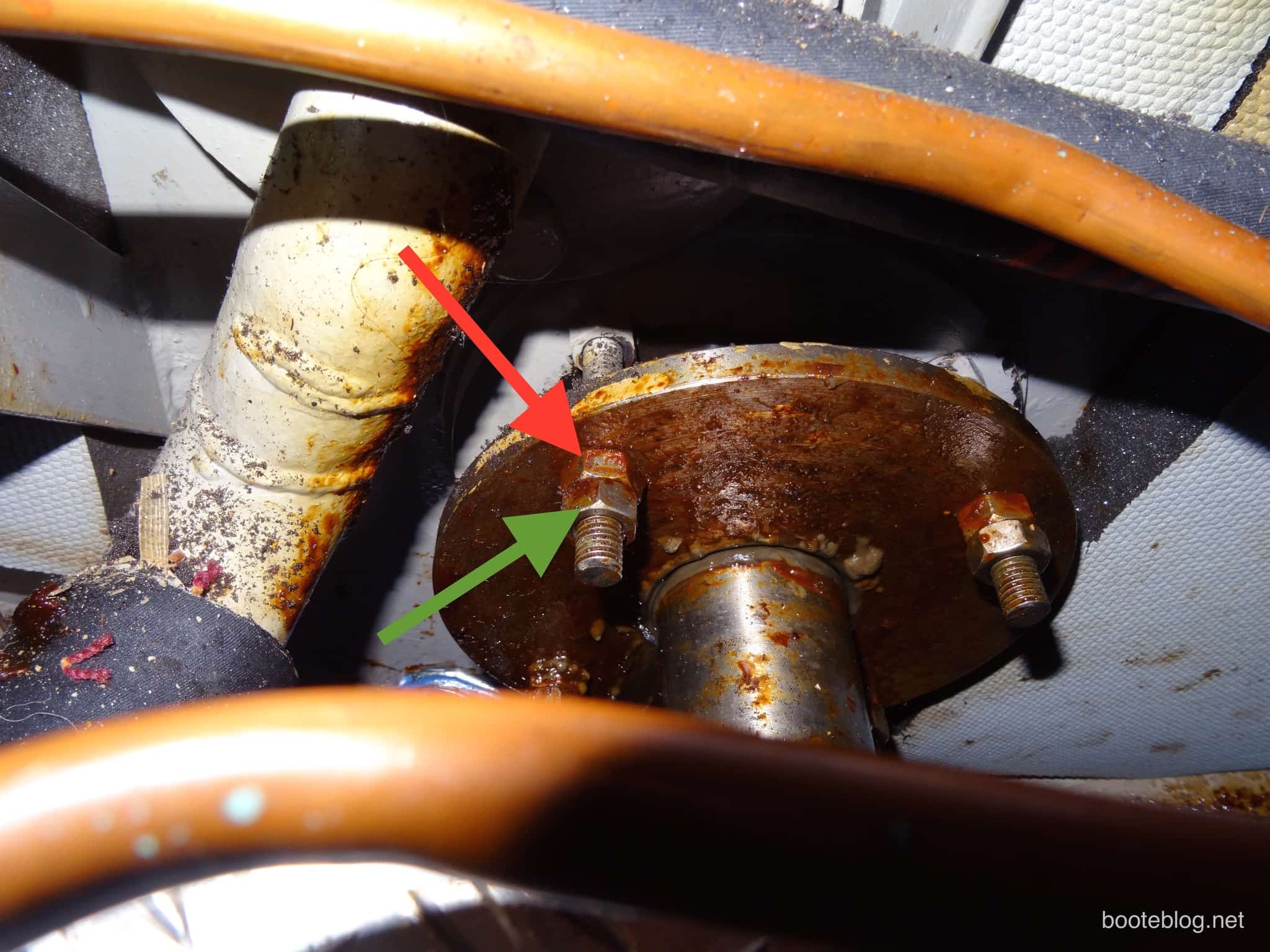

Bei der Julius sieht das so aus:

Unter der Stopfbuchse steht eine Schüssel, um Wasser aufzufangen. Die war übervoll, und rund um die Buchse waren Fettspritzer. Die Welle wird bei der Julius nämlich zusätzlich noch gefettet (bei der Xenia wurde nur mit Wasser geschmiert), und wenn die Stopfbuchse zu locker ist, tritt ein Wasser-Fett-Gemisch aus und spritzt durch die drehende Welle überall hin.

So sah es unter der Welle aus: